|

DAUERAUSSTELLUNG

Abweichend von den in den siebziger und achtziger Jahren nach mehr regionalspezifischen und kulturhistorischen Gesichtspunkten geordneten Ausstellungsräumen wurde seit 1989 folgendem Grundgedanken besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Eine repräsentative Auswahl von Kunstwerken soll entsprechend dem Satzungsauftrag des Museums den Beitrag der ostdeutschen Künstler zur gesamtdeutschen und europäischen Entwicklung der bildenden Kunst von der Romantik bis zur Moderne anschaulich dokumentieren. Dieser historische Ansatz muß dahingehend spezifiziert werden, daß zunächst jener Anteil von Künstlern gemeint ist, der aus den ehemaligen ostdeutschen Gebieten stammt, dort gelebt." lebt, studiert oder gewirkt hat, ohne selbst ostdeutscher Herkunft gewesen zu sein (z. B. Oskar Schlemmer, Johannes Molzahn). Im weiteren sind Künstler berücksichtigt, die sich unabhängig von ihrer Herkunft aus heutiger Sicht mit der Geschichte der Kunst- und Kulturlandschaft Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas auseinandersetzen (z. B. Anselm Kiefer) oder sich ideell mit einem Künstler aus diesen Regionen verbunden fühlen und ihm ein Werk widmen (z. B. Dan Flavin). Darüber hinaus können ostdeutsche Künstler mit Werken in der Sammlung vertreten bzw. berücksichtigt sein, deren Wirkungskreis vorwiegend in mittel- und westeuropäischen Städten (Wien, Dresden, Berlin, Paris) war und deren einflußreiche Kontakte mit den dort arbeitenden internationalen Künstlern für ihre Kunst prägend gewesen ist.

Seit der Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik entfiel ersatzlos der ehemalige Sammlungsauftrag bezüglich der Künstler aus „Mitteldeutschland". Bereits erworbene Werke verblieben aber als historischer Bestand in der Sammlung und wurden in die Dauerausstellung integriert (z. B. Anton von Werner, Max Beckmann, Conrad Felixmüller, Otto Dix, Gerhard Hoehme oder Gerhard Richter). Der systematische Aufbau der Kunstsammlung in den letzten knapp dreißig Jahren ist neben den stiftungseigenen Ankäufen auf Leihgaben vor allem der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer sowie auf großzügige Stiftungen und Schenkungen sowie Leihgaben von öffentlichen Institutionen und Privatpersonen zurückzuführen. Dankbar erweisen sich in diesem Zusammenhang auch die Aktivitäten des Vereins der Freunde und Förderer unseres Museums, der in den letzten Jahren immer wieder die Sammlung bereichern konnte. Hinzu treten Unterstützungen seitens großer auswärtiger Sammlungen (u. a. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz), die nach dem Prinzip der Dezentralisierung beachtliche Werke aus ihren Depots unserem Museum auf Dauer zur Verfügung stellen.

Wesentliche Erwerbungen ermöglichten während der renovierungsbedingten Schließung des Museums (1989 bis 1993) eine grundlegende Überarbeitung des bisherigen Sammlungskonzeptes. Die historischen Voraussetzungen für das Entstehen einer Sammlung zeigen bereits an, daß das künftige Ausstellungskonzept in keinem starren kunst- und kulturnationalen Rahmen eingespannt werden kann, sondern das Konzept frei und pluralistisch gehandhabt wird, denn „Kunst wächst nicht auf dem Boden nationaler Engstirnigkeit, sondern sie gedeiht auf den breiten Strömen der Ideenwelt der Völker und ihrer Begegnungen." (Helmut Schmidt, 1978).

Im Sommer 1993 konnte dieses neue Konzept erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Vier Jahre später mußte dieses Konzept wegen konservatorischen Maßnahmen und auf Grund einer Reihe von Neuerwerbungen an einigen Stellen geändert werden. Die Schausammlung beginnt nun im Erdgeschoß und setzt sich im Obergeschoß fort. Der Gartensaal im Erdgeschoß enthält aus konservatorischen Gründen nur noch Skulpturen und Plastiken. Der Kuppelsaal ist künftig nicht mehr integraler Bestandteil der Dauerausstellung, sondern ein zusätzlicher Raum für Wechselausstellungen zu „Aktuellen Tendenzen“. Das gegenwärtige Konzept weist in 21 Räumen 205 Werke von 143 Künstlerinnen und Künstlern aus, darunter 162 Gemälde, 7 Objekte bzw. Installationen und 36 Skulpturen und Plastiken, davon 8 im Außenbereich. Der chronologische Verlauf der Schausammlung von 1800 bis 1945 und die Gliederung der Kunst nach 1945 in verschiedene Stilphänomene wurde als Leitfaden bzw. didaktische Orientierungshilfe für die Besucher beibehalten. Wegen der Übersichtlichkeit der Kunst nach 1945 wird diese nach Stilrichtungen zusammengefaßt, unabhängig davon, ob die Werke z. B. zum Informel aus den fünfziger oder siebziger Jahren stammen. Die Aspekte „Moderne", „Postmoderne" und „Zweite Moderne" reflektieren ja nur das aktuelle Bewußtsein, daß keine stilistischen Komplexe oder Strömungen abgeschlossen sind oder stagnieren, sondern sich in der laufenden Entwicklung durch den kritischen Diskurs mit dem Vorangegangenen befinden.

Innerhalb der Moderne ist es nun möglich geworden, aus der temporären Ausstellung „Kunst als Konzept" (Herbst 1996) Werke zu übernehmen, um den Positionen der „Monochromie" und „Farbfeldmalerei" gerecht zu werden (Dr. Gerhard Leistner).

Die im Jahre 2003 erfolgte Satzungsänderung der Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie wird in den kommenden Jahren eine erneute konzeptionelle Überarbeitung der Dauerausstellung zur Folge haben. Die Dauerausstellung wird künftig auch den Beitrag nichtdeutscher Künstler zu berücksichtigen haben. Diese Änderung der Ausstellungskonzeption wird der ungewöhnlich erfolgreichen grenzüberschreitenden Arbeit des Museums zugute kommen.

In zahlreichen Sonderausstellungen, die oftmals in Kooperation mit befreundeten osteuropäischen Künstlern und Einrichtungen entstanden, wird eindrucksvoll die grenzüberschreitende Arbeitskomponente der Ostdeutschen Galerie unterstrichen. Unterstützt wird dieses Anliegen mit einer engagiert betriebenen Museumspädagogik.

Nun ist es soweit!

Seit dem 21. Oktober 2017 präsentiert die “Ostdeutsche” ihre neu gestaltete Schausammlung.

|

|

|

|

|

|

Lovis Corinth - Bildrausch

(24.10.2025 - 18.01.2026)

Sein einzigartiger Stil machte Lovis Corinth (1858-1925) zu einem Vorreiter der Moderne. In der umfangreichen Sammlung seiner Werke im Kunstforum Ostdeutsche Galerie befindet sich ein ungehobener Schatz: zwölf Skizzenbücher und ein von Corinth selbst zusammen-gestelltes Album mit eingeklebten Zeichnungen. Dieser Bestand wurde nun erstmals vollständig wissenschaftlich erschlossen.

Die Ausstellung „Lovis Corinth - Bildrausch" vereint Zeichnungen, Druckgrafiken und Gemälde - darunter bedeutende Leihgaben - und gibt so Einblicke in Corinths faszinierenden Schaffensprozess. Welche Motive interessierten den Künstler und welche davon fanden Eingang in seine Malerei? Wie entwickelte er seine Bildkompositionen? Maltechnische Untersuchungen veranschaulichen zudem die markante Veränderung von Corinths Malweise vom Früh- zum Spätwerk.

Das Projekt zu Lovis Corinth verbindet die Sammlungsbereiche Malerei und Grafik sowie Restaurierung und Provenienzforschung. Alle Forschungsergebnisse fließen in den Ausstellungskatalog und den Bestandskatalog der Skizzenbücher ein, die anlässlich von Corinths 100. Todestag in zwei Bänden erscheinen.

|

|

|

Zur

Ausstellungseröffnung

am Freitag, den 23. Mai 2025, um 19.30 Uhr lädt die Ostdeutsche Galerie ihre Freunde herzlich ein.

Grußwort

Gertrud Maltz-Schwarzfischer,Oberbürgermeisterinder Stadt Regensburg

Zur Ausstellung

Dr. Agnes Tieze, Direktorin und Kuratorin der Ausstellung

Dr. Eckhart Gillen,

freischaffender Kunsthistoriker und Co-Kurator der Ausstellung

|

|

|

|

Bernhard Heisig und Breslau

Die Ausstellung „Bernhard Heisig und Breslau" widmet sich dem bedeutenden Vertreter der Leipziger Malerschule und seiner Heimatstadt. Das Schicksal von Breslau (seit 1945 polnisch Wrocław) während des Zweiten Weltkriegs war eng mit Heisigs persönlicher Geschichte verbunden.

Als einziger deutscher Künstler hat Bernhard Heisig (1925-2011) im Nachhinein seine eigene NS-Vergangenheit zutiefst bereuend zum Mittelpunkt seiner Kunst gemacht. Seine monumentalen Figurenszenen rund um das Thema „Breslau" veranschaulichen das Abrechnen sowohl mit seiner Mitgliedschaft in der Waffen-SS als auch mit dem nationalsozialistischen Deutschland als Auslöser und Antreiber des Zweiten Weltkriegs. In der DDR, wo sich Heisig Ende 1946 nach der Vertreibung aus Breslau niederließ, stand seine Malerei aufgrund ihrer Expressivität und Erinnerungsarbeit im Gegensatz zum offiziell propagierten sozialistischen Realismus.

Die repräsentative Retrospektive vereint großformatige Gemälde aus den 1960er bis 1980er Jahren sowie das druckgrafische Hauptwerk Heisigs. Den eigenen Bestand des KOG ergänzen prominente Leihgaben. Interviews aus dem Jahr 2000 vermitteln Einblicke in die Erfahrungswelt des Künstlers. Mit der Ausstellung würdigt das KOG Bernhard Heisig anläßlich seines 100. Geburtstags und erinnert zugleich an das Ende des Zweiten Weltkriegs, das sich in 2025 zum achtzigsten Mal jährt.

|

|

AUSSTELLUNGSPROGRAMM

Eröffnung

Freitag, 23.5., 19.30 Uhr, Eintritt frei

FÜHRUNGEN

Führungen am Sonntagab dem 25.5., jeweils 15.00 Uhr

private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 28.5., 25.6., 9.7., 23.7., 13.8., 27.8. und 10.9. jeweils 13 Uhr, Teilnahme kostenlos

Expertenführung

mit Dr. Eckhart Gillen, Co-Kurator,

Samstag, 24.5., 11.00 Uhr

Kunststunde für Groß und Klein

Führung für Eltern und Programm für Kinder

Sonntag, 25.5., 11.00 Uhr

Teilnahme kostenlos, Eintritt frei

Kuratorinnenführung

mit Dr. Agnes Tieze, Direktorin

Donnerstag, 5.6., 18.30 Uhr

FÜHRUNGEN FÜR SCHULKLASSEN

Die persönliche Geschichte von Bernhard Heisig im Zweiten Weltkrieg und deren spätere Aufarbeitung in seinem künstlerischen Schaffen bieten Möglichkeiten, historische Ereignisse aus der Perspektive eines Zeitzeugen zu erschließen.

|

PERSPEKTIVEN ZUR GESCHICHTE UND POLITIK

Bernhard Heisig und Wroclaw

Donnerstag, 3.7., 18.30 Uhr

Barbara Ilkosz, 1985-2020 Kustodin Moderne Kunst, Nationalmuseum in Wrocław / Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bernhard Heisig und Adolph Menzel.

Zwei Hofmaler aus Breslau und ihr Bekenntnis zur historischen Wahrheit

Donnerstag, 10.7., 18.30 Uhr

Dr. Eckhart Gillen, Berlin,freischaffender Kunsthistoriker und Co-Kurator der Ausstellung

Die lange Geschichte polnischer Ostpolitik und der aktuelle Krieg Russlands gegen die Ukraine

Mittwoch, 16.7., 18.30 Uhr

Prof. Dr. Martin Aust, Abteilung für Osteuropäische Geschichte,Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Zerstörung einer Stadt: Heisigs Breslau

Donnerstag, 24.7., 18.30 Uhr

Prof. Dr. Gregor Thum, Department of History,

University of Pittsburgh

|

|

AUSSTELLUNG Illustrationen zu Franz Kafka vom 10.10.2024 bis 12.01.2025

Zur Ausstellungseröffnung am Freitag, dem 11. Oktober 2024 um 19.00 Uhr, lädt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie seine Freunde sehr herzlich ein.

|

|

|

PROGRAMM

Eröffnung

Freitag, 11.10., 19 Uhr, Eintritt frei

Führungen am Sonntag ab dem 13.10., jeweils 15 Uhr private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. und 8.1.,

jeweils 13 Uhr, Teilnahme kostenlos

Kuratorenführung mit Dr. Sebastian Schmidt,

Leiter der Grafischen Sammlung

Donnerstag, 17.10., 18.30 Uhr und Donnerstag, 9.1., 18.30 Uhr

DAS THEATER REGENSBURG IM KOG

Mehr über das Kafka-inspirierte Programm in Zusammenarbeit mit dem Theater Regensburg erfahren Sie unter www.kunstforum.net.

KAFKA HÖREN, LESEN, ZEICHNEN

Hör- und Lesestationen laden ein, sich in Kafkas Texte zu vertiefen. In der Zeichenecke steht alles bereit, um ausgewählte Zitate selbst in Bilder zu fassen.

WORKSHOPS für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Ausstellung bietet vielfältigste Anregungen, um mit Text und Bild zu experimentieren und verschiedene grafische Techniken bis hin zur Comiczeichnung auszuprobieren.

für Schulklassen

Neben dem Programm zur Ausstellung „Illustrationen zu Franz Kafka" gibt das Programm „Auf den Spuren Franz Kafkas durch Prag" anhand von Gemälden der Dauerausstellung Einblick in das Leben und das Werk des Schriftstellers.

Reservierung für alle Termine sowie

Info und Anmeldung für Workshops:

www.kunstforum.net oder +49 (0)941-29714 0

|

|

Illustrationen zu Franz Kafka Illustrationen zu Franz Kafka

Franz Kafka (Prag 1883-1924 Kierling, Österreich) zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Die Aktualität seiner Texte bleibt bis heute ungebrochen - wohl auch deshalb, weil sie überzeitliche Aspekte des Menschseins wie Schuld und Unschuld, Macht und Ohnmacht oder Strafe und Erlösung behandelt.

Die Ausstellung nähert sich im Jahr von Kafkas 100. Todestag seinen Texten anhand von Darstellungen der Bildenden Kunst. Szenen aus weltbekannten Werken wie „Der Proceß", „Die Verwandlung" oder „In der Strafkolonie" finden sich hier in unterschiedlichen Interpretationen wieder. Die Grafische Sammlung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie bietet reichlich Beispiele.

Hans Fronius (1903-1988) befaßte sich über fünf Jahrzehnte lang mit allen wesentlichen Kafka-Texten. Von seinen Illustrationen werden in der Ausstellung rund 50 Blätter zu sehen sein. Wolfgang Bier (1943¬1998) faszinierte die Erzählung „In der Strafkolonie". Material und Technik setzte er gezielt als Bedeutungsträger ein. Eindrucksvolle Umsetzungen der literarischen Vorlagen liefern ebenso der Buchkünstler Svato Zapletal (*1946) oder Peter Grau (1928-2016), dem auch Erzählfragmente aus Kafkas Tagebüchern als Anregung dienten.

Die Ausstellung mit Begleitveranstaltungen am KOG sind Teil des umfassenden Programms zum Kafka-Jahr zusammengetragen auf der deutsch-tschechischen Plattform „Kafka 2024".

|

|

|

Lovis-Corinth-Preis 2024

im Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Verleihung am 16. Mai 2024

um 19.00 Uhr

Ausstellung: EWA KARTUM vom 17. Mai bis zum 8. September 2024

|

|

ewa partum

Lovis-Corinth-Preis 2024

Die polnische Künstlerin Ewa Partum ("1945 Grodzisk Mazowiecki bei Warschau/Polen) erhält den Lovis- Corinth-Preis 2024. Ihr künstlerischer Beitrag ist wegweisend sowohl für die Konzeptkunst als auch für die feministische Kunst. Trotz Zensur im sozialistischen Polen setzte sie sich mit Performances und Aktionen seit den 1960er Jahren für die Wahrnehmung der Frau in der Öffentlichkeit ein, insbesondere für die Gleichberechtigung von Künstlerinnen. Vielfach arbeitete sie dabei mit ihrem nackten Körper. Mit ihrer 1972 inŁódź gegründeten Adres(se) Galerie (Galeria Adres) baute sie im Rahmen der MailArt vielfältige Kontakte zur Kunstszene auch jenseits des Eisernen Vorhangs auf. Partum experimentierte mit Texten und integrierte in ihren Werken oft große Druckbuchstaben wie sie für Propagandazwecke der polnischen Regierung verwendet wurden. Während der Zeit des Kriegsrechts Anfang der 1980er Jahre gehörte sie zu denjenigen Kunstschaffenden, die im Zeichen der Gewerkschaft Solidarność gegen Unterdrückung, Entlassungen und Inhaftierungen protestierten. 1982 gelang es ihr nach Berlin zu emigrieren, wo sie seither lebt und arbeitet.

Die Ausstellung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie ist die erste Einzelpräsentation von Ewa Partum in einem deutschen Museum. Sie gibt einen Rückblick auf das Schaffen der Künstlerin seit den 1960er Jahren bis heute. Zu sehen sind Exponate, die im Rahmen ihrer Performances im öffentlichen Raum in Polen und in Berlin entstanden sind: Fotografien, Filme und Installationen.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit Ewa Partum, Berenika Partum und der Galerie Mathias Güntner, Berlin/Hamburg.

|

PROGRAMM

Eröffnung

Donnerstag, 16.5., 19 Uhr, Eintritt frei

Führungen am Sonntag

ab dem 19.5., jeweils 15 Uhr

private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 21.8. und 4.9., jeweils 13.00 Uhr, Teilnahme kostenlos

Monika Hürlimann liest aus ihrem autobiografischenRoman „Mutters Lüge"

Donnerstag, 23.5., 18.30 Uhr

Kuratorinnenführung mit Dr. Agnes Tieze, Direktorin Donnerstag, 11.7., 18.30 Uhr

REWAG-Klassik im Park

REWAG-Nacht in Blau

Kurzführungen durch die Ausstellung „Ewa Partum”und die Dauerausstellung

Kunstzelt mit museumspädagogischem Angebot

Platzreservierung für alle Termine sowie Info zu Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter: www.kunstforum.net oder unter 09412971420.

|

|

In ihrer neuen Vernissage, die vom 7. Oktober 2023 bis zum 7. Januar 2024 stattfindet, stellt das Kunstforum/Ostdeutsche Galerie Pablo Picasso vor.

|

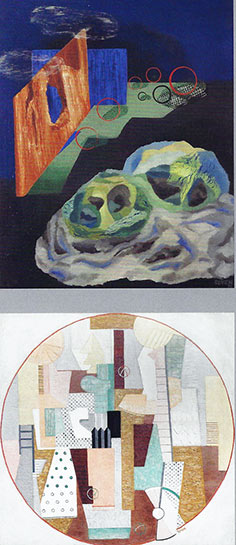

We love Picasso

Pablo Picasso (Malaga 1881-1973 Mougins) entwickelte in jeder seiner Schaffensphasen eine unglaubliche Strahlkraft auf die gleichaltrige sowie jüngere Künstlergeneration. Die Ausstellung „We love Picasso" zeigt den Vorreiter wechselnder Stilrichtungen als Impulsgeber und Vorbild für die Kunstszene in Mittel- und Osteuropa. Die Zusammenschau präsentiert Werke deutscher, polnischer und tschechischer Künstlerinnen und Künstler, die Picassos Motive und seinen Stil aufgegriffen und weitergeführt haben.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg orientierten sich tschechische Künstler an den kubistischen Werken von Picasso sowie Georges Braque. Wesentlich dazu beigetragen hatte der Kunsthistoriker Vincenc Kramářals einer der ersten Sammler beider Künstler. Zugleich war Kramář ein bedeutender Unterstützer der tschechischen Kubisten. Mit dem „tschechischen Kubismus" entwickelte sich eine breite Bewegung, die sämtliche Bereiche des Lebens umfasste.

In der polnischen Kunstszene läßt sich Picassos Einfluß insbesondere nach seiner Teilnahme am Friedenskongreß der Intellektuellen in Breslau/Wrocław und Warschau im August / September 1948 beobachten. 1955 schuf Wojciech Fangor eine großformatige Kopie von Picassos „Guernica". Er und andere polnische Künstlerinnen und Künstler interpretierten Picassos Stil aber auch frei. In der DDR wurde Picassos figürlicher Stil punktuell seit den 1950er Jahren rezipiert, was mit dem staatlich verordneten sozialistischen Realismus kollidierte.

Die Ausstellung zeigt Werke unter anderem von Jankel Adler, Jozsef Csaky, Josef Čapek,Slawomir Elsner, Wojciech Fangor, Emil Filia, Bernhard Heisig, Alfred Hrdlicka, Tadeusz Kantor Jiří Kolář, Bohumil Kubišta, Jaques Lipchitz, Antonin Procházka, Goshka Macuga, Moriz Melzer, Bernard Schultze, Willi Sitte, Erika Streit, Bohumil Štěpán, Max Uhlig und Alois Wachsman.

|

|

|

Programm

- Eröffnungstag: Freitag, 6. Oktober

Vernissage 19 Uhr, geöffnet ab 18.00 Uhr

- Führungen am Sonntag

ab dem 8.10., jeweils 15 Uhr

private Führungen individuell buchbar

- Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 18.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. jeweils 13 Uhr, Teilnahme kostenlos

- Picasso in Polen

Führung mit Dr. Agnes Tieze, Direktorin

Donnerstag, 26. Oktober, 18.30 Uhr

- Pablo Picasso als das trojanische Pferdder Moderne in der DDR

Expertenbeitrag von Dr. Eckhart Gillen, Berlin

Donnerstag, 9. November, 18.30 Uhr

- Der tschechische Kubismus

Führung mit PhDr. GabrielaKašková, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Donnerstag, 16. November, 18.30 Uhr

- Kuratorinnenführung mit Dr. Agnes Tieze, Direktorin

Get-together an der Getränkebar Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr

- Anmeldung zu allen Veranstaltungen unterwww. kunstforum.net oder unter 0941 2971420.

|

|

|

Zur Eröffnung der Ausstellung Emil Orlik an Max Lehrs

am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 19.00 Uhr

lädt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie seine Freunde herzlich ein.

Begrüßung

Dr. Agnes Tieze, Direktorin Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Einführung in die Ausstellung

Dr. Sebastian Schmidt, Leiter der Grafischen Sammlung und Kurator der Ausstellung

Regelmäßige Veranstaltungen in der Ostdeutschen Galerie:

Führungen am Sonntag

jeden Sonntag ab dem 2.4., jeweils 15.00 Uhr

private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 5.4., 19.4., 10.5., 24.5. und 14.6., jeweils 13.00 Uhr

Kuratorenführungen

mit Dr. Sebastian Schmidt, Leiter der Grafischen Sammlung

Donnerstag, 6.4., 18.30 Uhr

Donnerstag, 15.6., 18.30 Uhr

|

|

Emil Orliks an Max Lehrs

Künstlerpost aus aller Welt

Rund 440 Briefe und Postkarten sandte Emil Orlik zwischen 1898 und 1930 an seinen Freund Max Lehrs. Der Kunsthistoriker war damals zunächst als Direktor am königlichen Kupferstichkabinett in Dresden tätig. Später wurde er Direktor des Berliner Kupferstichkabinetts (1904-1908) und kehrte anschließend an seinen ersten Wirkungsort Dresden zurück. Orliks Post ließ er in drei Alben binden, die heute zur Grafischen Sammlung des KOG gehören. Das Konvolut enthält nicht nur aufschlußreiche Informationen zu Orliks Leben, seinen Reisen und künstlerischen Projekten: Es bietet auch eine Vielzahl an Zeichnungen und anderen grafischen Arbeiten, mit denen der Künstler seine Schriftstücke virtuos und humorvoll bereicherte.

Emil Orlik (Prag 1870-1932 Berlin) arbeitete vor allem als Grafiker und Zeichner und war insbesondere für seine Porträts sehr gefragt. Nach dem Studium in München und einer Phase als freischaffender Künstler in Prag verlagerte er 1905 seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin, um hier eine Professur an der Staatlichen Lehranstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums zu übernehmen. Viel Zeit verbrachte Orlik auf Reisen quer durch Europa sowie nach Asien und später nach Amerika. Wegweisend waren für ihn sein beiden Japan-Besuche in den Jahren 1900/01 und 1912. Als Kenner des japanischen Farbholzschnitts trug er zu Verbreitung dieser für den Jugendstil charakteristischen Technik in Mitteleuropa bei.

Die Ausstellung präsentiert die einzigartige Korrespondenz zwischen Orlik und Lehrs erstmals vollständig. Neben den Alben mit den Originalen lassen sich an einer Medienstation sämtliche Briefe und Karten im Detail virtuell betrachten. In der Zusammenschau mit thematisch passenden Zeichnungen, Aquarellen, Radierungen, Holzschnitten und Lithografien aus dem umfangreichen Orlik-Bestand der Grafischen Sammlung ergibt sich ein spannender Einblick in das Leben des Künstlers, seine zahlreichen Reisen und vielfältigen künstlerischen Techniken.

|

|

|

Ausstellung Wachsen und Vergehen

Objekte und Grafik

8. Oktober 2022 bis 8. Januar 2023

ERÖFFNUNG

Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr

Eintritt frei

Künstlerinnengespräch mit Sieglinde Bottesch

Samstag, 8. Oktober, 11.00 Uhr

Bilder als Rätsel des Daseinsmit Sieglinde Bottesch

Sonntag, 4. Dezember, 11.00 Uhr

Führungen

Führungen am Sonntag

jeden Sonntag ab dem 9. Oktober, jeweils 15.00 Uhr

private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12. und 4.1., jeweils 13.00 Uhr

Kuratorenführungen mit Dr. Sebastian Schmidt,

Leiter der Grafischen Sammlung

Donnerstag, 13.10. und 3.11., jeweils 18.30 Uhr

Kuratorinnenführungenmit Dr. Agnes Tieze, Direktorin

Donnerstag, 24.11. und 15.12. jeweils 18.30 Uhr

Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter www. kunstforum.net oder unter 0941 2971420.

Bitte beachten Sie die geltenden Antipandemie- Maßnahmen!

|

|

WACHSEN UND VERGEHEN

Auf den ersten Blick haben die naturfarbenen stillen Objekte von Sieglinde Bottesch (*1938) und die meist bunten, wild in den Raum wachsenden Arbeiten von Bernard Schultze (1915-2005) nur wenige Ähnlichkeiten. Doch im Wesen sind sie miteinander verwandt: Beide sind sie an der Nahtstelle zwischen Kunst und Natur angesiedelt. Das macht auch ihren Reiz aus - die künstlichen Formen vermitteln das Gefühl lebendiger Geschöpfe und ihrer Verwandlungen. Der Titel „Wachsen und Vergehen” ist Ausgangspunkt und Motto der Ausstellung, die beide Künstlerpositionen gegenüberstellt.

Die Bildhauerin und Grafikerin SIEGLINDE BOTTESCH, geboren in Hermannstadt (heute Sibiu, Rumänien), beschäftigt sich insbesondere seit ihrer Emigration nach Deutschland im Jahr 1987 mit der Natur und deren Prozessen. Von inneren Impulsen ausgehend erfaßt sie die Zwischenstadien des Seins - die Übergänge, ohne diese genau zu definieren. Aus Keraquick, Gips, Gipsbinden, aber auch Chinapapier und Naturmaterialien entwickelt sie seit 2000 plastische Arbeiten, die wie rätselhafte, in sich ruhende Wesen aussehen - mal tierähnlich, mal an Pflanzen erinnernd. Auch ihre grafischen Kompositionen bewegen sich zwischen Motiv und Abstraktion.

BERNARD SCHULTZE war im Jahr 1952 Mitbegründer der Künstlergemeinschaft Quadriga und wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der abstrakten Stilrichtung des Informel in Deutschland. Trotz eines vom Unterbewußtsein gesteuerten Herstellungsprozesses bleiben seine abstrakten Grafiken, (Relief-) bilder und Skulpturen assoziativ und verweisen auf traumhafte Gegenwelten. Mitte der 1950er Jahre begann er, zweidimensionale Arbeiten durch Einklebungen plastisch in den Raum zu erweitern. Das erste vollplastische Objekt, den so genannten „Migof", schuf er 1961. Mit dieser Wortneuschöpfung bezeichnete der aus Schneidemühl (heute Pi.fa, Polen) stammende Künstler seine Kreaturen, die in seinen Worten „die Heiterkeit nach der Katastrophe" darstellen.

|

|

Lovis Corinth Preis 2022 mit Ausstellung in der Ostdeutschen Galerie

vom 3. Juni bis zum 11. September 2022

|

|

|

Paweł Althamer

Lovis-Corinth-Preis 2022

Mit der Ausstellung ehrt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie Paweł l Althamer anlässlich der Verleihung des Lovis-Corinth-Preises 2022. Der polnische Künstler fasziniert international mit Werken, die den herkömmlichen Kunstbegriff erweitern. Sowohl bei seinen partizipativen Performances und Installationen als auch in seinen Skulpturen steht der Mensch im Mittelpunkt. Soziale Initiative bestimmt wesentlich sein künstlerisches Programm.

Die Ausstellung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie gibt einen Einblick in Althamers bisherige Projekte sowie aktuelle Arbeiten, wobei der kollaborative Aspekt seines Schaffens zentral ist. Die gezeigten Werke stammen unter anderem aus polnischen und deutschen Museen sowie Privatsammlungen. Zu den Highlights der Ausstellung gehören Althamers Selbstporträt „MAMA III" (2016), die Skulptur „#blackprotest" (2016), sowie eine erst jüngst entstandene, sehr private Arbeit. In Form eines Puppenhauses verarbeitet Althamer darin persönliche Inhalte, indem er Parallelen zu seiner Biografie zieht.

Im Rahmen des Ausstellungsprojekts erscheint ein Katalog in deutscher und englischer Sprache mit einem Interview mit Pawet Althamer und einem Textbeitrag vom ausgewiesenen Kenner seines CEuvres, Karol Sienkiewicz, Warschau.

Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit

neugerriemschneider, Berlin.

|

|

PROGRAMM

Eröffnungstag: Freitag, 3. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt frei

Führungen am Sonntag

ab dem 5. Juni, jeweils 15.00 Uhr

private Führungen individuell buchbar

Mittagspause im Museum. Kurzführungen

Mittwoch, 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9.

jeweils 13.00 Uhr, Teilnahme kostenlos

Kuratorinnenführungen

mit Dr. Agnes Tieze, Direktorin

Donnerstag, 23. Juni, 18.30 Uhr

Donnerstag, 8. September, 18.30 Uhr

An beiden Abenden gibt es eine kleine Getränkebar.

REWAG-Klassik im Park und REWAG-Nacht in Blau

Freitag, 5. August, und Samstag, 6. August

Führungen durch die Ausstellung „Paweł Althamer. Lovis-Corinth-Preis 2022”sowie durch die Dauerausstellung.

Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter www.kunstforum.net oder unter 09412971420.

Bitte beachten Sie die geltenden Antipandemie-Maßnahmen.

|

|

|

|

|

GRENZEN IN DER KUNST

Tschechische Kunst in drei Generationen

Magdalena Jetelová:

Aus der Serie The Pacific Ring of Fire. 2017/18: Linie 1655, Lightbox Privatsammlung

Aus der Serie Atlantic Wall, 1994-1995: The Essential Is No Longer Visible Lightbox, Archiv grenzen_der_Künstlerin © Magdalena Jetelová

Abrupt hämmert eine Figur mit ihrem Kopf gegen die Wand. „Revolution" heißt die animierte Skulptur von Krištof Kintera (*1973), die dringende Veränderungen fordert. Fast idyllisch erscheint dagegen der fotografische Zyklus „The Pacific Ring of Fire / Patagonia-Project" von Magdalena Jetelová (*1946). Doch ein Laserstrahl stört die Gletscheransichten mit verbalen Statements oder der Zeichnung der geologischen Grenzlinie zwischen der Südamerikanischen und der Antarktischen Platte. Poetisch geben sich auch die Gemälde und Zeichnungen von Toyen (1902-1980) nur auf den ersten Blick. Ihre Phantasieräume irritieren durch die Abwesenheit von menschlichem Leben.

Der Bogen der Werke in der Ausstellung spannt sich von den 1920er-Jahren bis 2019. Anhand von drei Generationen wird die Geschichte der Tschechoslowakei bzw. Tschechiens mit den Veränderungen gesellschaftlicher und politischer Grenzen erfahrbar: Von der Gründung der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg über die Besetzung durch die Nationalsozialisten und den Machtantritt der Kommunisten bis zum Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989.

Ausstellungsidee und Konzept

Die Ausstellung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie ist auf Anregung des Forschungsverbunds „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" entstanden. Der bis Ende 2020 geführte interdisziplinäre Forschungsverbund wurde von den Universitäten Regensburg und Passau, der Karls-Universität Prag, der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústi nad Labern und dem Kulturreferenten für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein getragen.

Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Katalog, herausgegeben von Marek Nekula und Agnes Tieze mit Beiträgen der beiden Herausgeber sowie von Miroslav Petřiček, Jindřich Toman und Otto Urban.

Die Ausstellung „Grenzen in der Kunst — Tschechische Kunst in drei Generationen" ist für den Zeitraum vom 21. Mai bis zum 15. August 2021 geplant.

Falls es coronabedingt zu Ab weichungen kommt, finden Sie die aktuellen Daten unter

www.kunstforum.net.

|

|

|

|

Sigmar Polke

Sigmar Polke (Oels, Niederschlesien 1941-2010 Köln) zählt zu den wichtigsten Gegenwartskünstlern Deutschlands, dessen umfangreiches Werk auch zehn Jahre nach seinem Tod inspiriert. Polkes künstlerische Laufbahn begann in den 1960er Jahren. In dieser Zeit entwickelte der experimentierfreudige Künstler die Technik des Punkte-Rasters. Ähnlich wie im Zeitungsdruck setzte er die Motive aus einzelnen Punkten zusammen, sodaß sich der Bildinhalt erst aus der Entfernung erschließt.

Die Ausstellung „Sigmar Polke. Dualismen" stellt rund 90 Gemälde, Zeichnungen, Fotografien sowie Objekte und Künstlerbücher vor und bietet einen umfassenden Einblick in das Schaffen des Künstlers seit den 1960er Jahren bis zu den letzten Arbeiten aus dem Jahr 2009. Voller Verweise auf Kunstgeschichte, Literatur, aber auch auf tagespolitische Ereignisse und gesellschaftliche Beobachtungen sind Polkes Bildfindungen vielschichtig und haben nichts von ihrer Faszination und ihrem Humor verloren.

Die Ausstellung ehrt den Künstler aus Anlaß seines 80. Geburtstags. Ab März 2022 wird die Ausstellung in der Städtischen Galerie Karlsruhe (5.3.-12.6.2022) zu sehen sein.

Eine Ausstellung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie Regensburg in Kooperation mit der Städtischen Galerie Karlsruhe

ERÖFFNUNGSTAG

Samstag, 9.10.,10.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt frei

Bitte beachten Sie die aktuellen Coronamaßnahmen.

Es hätte alles anders kommen können... Gespräche mit Wegbegleitern des Künstlers

11.00 Uhr: Anna Polke

14.00 Uhr: Christof Kohlhöfer

Platzreservierung unter www.kunstforum.net

FÜHRUNGEN

Dauer: 30 Minuten.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Daher Platzreservierung unter www.kunstforum.net

Kurzführungen am Sonntag

jeden Sonntag ab dem 10. Oktober, ab 14.00 Uhr

Mittagspause im Museum

Mi 13.10., 27.10., 10.11., 8.12., 22.12.,

jeweils 13.00 Uhr und 13.30 Uhr

Kuratorenführungen mit Dr. Verena Hein

Do 9.12. und 13.1., jeweils 18.30 Uhr

Führung mit Gebärdendolmetscher Führung für Blinde und Sehbehinderte

Termine werden unterwww.kunstforum.net bekanntgegeben.

Öffnungszeiten

Di bis So 10.00 bis 17.00 Uhr

Do 10.00 bis 20.00 Uhr, an Feiertagen bis 17.00 Uhr

geschlossen am 1. November,

24., 25., 31. Dezember sowie am 1. Januar

geöffnet am 26. Dezember und am 6. Januar

Zur Ausstellung erscsheint eine begleitende Publikation, erhältlich im Museum und im Online- Shop zum Preis von € 17,50.

|

|

|

Der Lovis-Corinth-Preis 2020 geht an Peter Weibel (* 1944 Odessa, ehemals Ukrainische SSR). Als Künstler, Kunsttheoretiker und Kurator sowie als langjähriger Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe prägt Weibel die internationale Szene der Medienkunst. Es sind die visionären Ansätze, die Auseinandersetzung mit aufkommenden technischen Möglichkeiten und nicht zuletzt die kritische Reflexion politischer und gesellschaftlicher Phänomene, die Weibels Kunst auszeichnen.

Die Ausstellung bietet einen Überblick über Weibels Schaffen von seinen Anfängen in den 1960er Jahren bis heute. Zu den raumgreifenden Arbeiten gehört die Installation Europa(t)raum, in der sich die betrachtende Person via Bildschirm durch die zerrissene Landkarte Europas bewegt. Mit der Computer-Videoinstallation Die Vertreibung der Vernunft thematisiert Weibel die erzwungene Emigration von Künstlerinnen und Intellektuellen Österreichs zwischen 1933 und 1945.

Ausschnitte von Rockkonzerten und Medienopern, interaktive Soundinstallationen sowie Augmented-Reality-Visualisierungen bieten ein vielschichtiges Sinneserlebnis. Das Titelmotiv der Ausstellung Brennt das Haus Europa? den thematischen Hauptkomplex des Parcours.

Eröffnungs-Wochenende

Samstag, 3.10. und Sonntag, 4.10., 10 bis 18 Uhr

Eintritt frei, letzter Einlaß um 17.00 Uhr

Eine Aufzeichnung der Preisübergabe an Peter Weibel, die Laudatio von Bazon Brock sowie das Videogrußwort von Staatsministerin Monika Grütters finden Sie auf der Website des Museums.

Führungen

Kurzführungen am Sonntag

11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12. , 20.12., 3.1., 17.1. und 31.1. jeweils ab 14.00 Uhr

Dauer: 20 Min. / € 3,00 + Eintritt / max. 7 Personen Anmeldung: www.kunstforum.net oder 0941 29 714 20

Mittagspause im Museum

Mittwoch, 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 13.1. und 27.1. jeweils 13.00 und 13.30 Uhr

Dauer: 20 Min. / € 3,00 + Eintritt / max. 7 Personen Anmeldung: www.kunstforum.net oder 0941 29 714 20

Bitte den Mund-Nasenschutz mitbrungen!

Vor der Führung werden die Kontaktdaten der Teilnehmern erhoben.

|

|

|

|

|

Text und Bilder aus den jeweiligen Ausstelellungsflyers des Museums

|

|