|

AUSSTELLUNG

Zwischen Düne und Struktur - Walter Klessing (1913 – 1990) und der Kunstkreis Warendorf

Ausstellungsdauer: 26. Juli bis 26. Oktober 2025

Ausstellungseröffnung: 26. Juli, 16.00 Uhr

Diese Ausstellung widmet sich dem künstlerischen Œuvre von Walter Klessing (1913–1990), Maler, Grafiker und Kunsterzieher, dessen Werk die Spannungsfelder zwischen naturalistischer Landschaftsdarstellung und abstrakter Formensprache reflektiert. Geboren in Danzig und nach dem Zweiten Weltkrieg in Warendorf ansässig, vereint Klessings Werk eine biografische Reise beginnend bei ersten Ostseelandschaften der 1930er Jahre bis hin zu strukt urellen und formalen Experimenten der 1960er und 70er Jahre, inspiriert von den avantgardistischen Strömungen seiner Zeit. urellen und formalen Experimenten der 1960er und 70er Jahre, inspiriert von den avantgardistischen Strömungen seiner Zeit.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der privaten Sammlung, die humorvolle Skizzen, Portraits von Freunden und Kollegen sowie persönliche Dokumente umfaßt. Diese Materialien gewähren Einblicke in Klessings Funktion als langjähriger Kunsterzieher am Gymnasium Laurentianum und in sein persönliches Umfeld. Die biografische Linie wird durch die Darstellung der Familiengeschichte ergänzt: Die Wurzeln der Familie Klessing reichen bis ins 19. Jahrhundert nach Warendorf zurück. Der Vater des Künstlers siedelte 1910 nach Westpreußen über, wo Walter Klessing geboren wurde. Nach Flucht und Vertreibung kehrte die Familie 1945 in die alte Heimat zurück, was die biografische und künstlerische Entwicklung des Künstlers maßgeblich prägte.

Die Ausstellung bietet einen umfassenden Einblick in Klessings künstlerisches Schaffen und seine Auseinandersetzung mit den Herausforderungen eines Neuanfangs in der Nachkriegszeit. Neben Gemälden, Grafiken und skulpturalen Arbeiten werden Entwurfszeichnungen, Skizzenbücher sowie Briefe und weitere Dokumente aus dem Familienarchiv präsentiert, die das Werk in seinen biografischen Kontext einbetten.

Ergänzend zum 50-jährigen Jubiläum des Kunstkreises Warendorf präsentiert eine begleitende Kabinettausstellung eine Rückschau auf die frühen Jahre des Vereins. Der Kunstkreis, der 1975 von Walter Klessing als Gründungsmitglied maßgeblich mitgestaltet wurde, hat sich der Förderung lokaler Künstler und der öffentlichen Vermittlung zeitgenössischer Kunst verschrieben. Diese zweite Ausstellung bietet somit eine reflexive Perspektive auf die Entwicklung des Kunstkreises und dessen Bedeutung im regionalen Kunstgeschehen, wobei sie gleichzeitig den Bezug zu Klessings künstlerischem Wirken und seinem Engagement für die Kunst in Warendorf herstellt.

|

|

|

Ausstellung “Angekommen”

vom 10. 05. bis 13.07.2025

Eröffnung der Ausstellung am 10. Mai 2025 um 16.00 Uhr.

Eröffnung und Einführung: Martin Koschny M. A., kommissarischer Museumsdirektor

|

|

AUSSTELLUNG F. K. WAECHTER VOM 22.02.-19.04. 2025

|

Der Schriftsteller, Dichter und Maler Robert Gernhardt stellte seinen guten Freund F. K. Waechter und dessen zeichnerisches Werk epochenübergreifend in eine Reihe mit den ebenfalls aus Danzig gebürtigen Daniel Nikolaus Chodowiecki und Günter Grass. Immerhin gehörte Waechter seit den 1960er Jahren zu den wichtigsten humoristischen, politischen und gesellschaftskritischen Zeichnern in Deutschland. Vor nunmehr 20 Jahren, im Jahre 2005, verstarb dieser außergewöhnliche Künstler in Frankfurt am Main.

Friedrich Karl Waechter, 1937 in der Freien Stadt Danzig als Sohn eines Lehrers geboren, floh im Winter 1944/45 über die Ostsee nach Schleswig-Holstein. Nach Schul- und Ausbildungsjahren in Ratzeburg und Hamburg und einer ersten Anstellung als Gebrauchsgrafiker in Freiburg i. Br. zieht es ihn 1962 nach Frankfurt am Main.

Hier wird er zum Chefzeichner der neu erscheinenden satirischen Monatsschrift pardon, für die er auch dessen Wahrzeichen entwirft: das ikonische kleine Teufelchen, das grinsend seinen Hut zum Gruß lupft.

Schon 1966 wechselt er in den Status eines freien Mitarbeiters, ohne daß seine Schaffenskraft darunter leidet. Ganz im Gegenteil! Neben seinen ironischen Zeichnungen veröffentlicht Waechter seit 1970 mehrere Kinderbücher. Der„Anti-Struwwelpeter", in dem Waechter gesellschaftliche Tabus und repressive Erziehungsmaßnahmen anprangert, folgen in den kommenden Jahrzehnten noch diverse weitere Kinderbücher. 1979 gehört er zu den Gründungsmitgliedern des Satiremagazins Titanic, zeichnet aber auch für das ZEIT-Magazin.

Das zeichnerische Erbe dieses Ausnahmekünstlers umfaßt über 4.000 Blätter. Dieser Nachlaß befindet sich im Wilhelm Busch — Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst in Hannover. Wir danken dem Museum für die freundliche Überlassung der Leihgaben.

Anhand einer Auswahl von mehr als 50 Arbeiten aus über 40 Jahren präsentiert das Westpreußische Landesmuseum einen Überblick über F. K.Waechters zeichnerisches Schaffen und seine oft hintergründigen Bildergeschichten, Bild-Erzählungen und Illustrationen. All seinen Arbeiten gemein ist der Umstand, daß sie gekonnt bis provokativ zwischen Nonsens, absurdem Witz, geistreicher Komik und subtiler Ironie wechseln.

|

|

Begleitprogramm zur Ausstellung F. K. Waechter

Kuratorenführungen durch die Ausstellung

Donnerstag, 06. März 2025, 16:00 Uhr

Samstag, 22. März 2025, 15:00 Uhr

Donnerstag, 17. April 2025, 16:00 Uhr

Eintritt frei

Vortrag

F. K. Waechter und die Neue Frankfurter Schule

Donnerstag, 27. März 2025, 19 Uhr

MARTIN SONNTAG, Leiter des Caricatura-Museums in Frankfurt am Main

Eintritt frei

Museumspädagogik

Comic-Werkstatt für Kinder

Sonntag, 09. März 2025, 14-16 Uhr

In Comics lassen sich spannende Geschichten und Abenteuer entdecken. Was ist wahr und was Fantasie? Welche Erzählungen sprechen euch besonders an und was für eine Geschichte möchtet ihr erzählen? Mit Farbstiften und Zeichenpapier können eigene Geschichten zum Leben erweckt werden.

Eintritt frei

Gesichter erzählen Geschichten

Sonntag, 23. März 2025, 14-17 Uhr

Die Gestik und Mimik lassen vieles über den Gemütszustand oder die Gedanken eines Menschen erkennen. Unter professioneller künstlerischer Anleitung werden grundlegende Techniken des Portraitzeichnens vermittelt. Dabei lässt sich nicht nur lernen, wie man Gesichter und Emotionen einfängt, sondern auch, wie man Geschichten visuell erzählt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Mit Voranmeldung, Tel: 02581-92777-13

Kostenbeitrag: 5 €

Kunst & Kuchen

Samstag, 05. April 2025, 15:00 Uhr

In gemütlicher Runde kann am Samstagnachmittag Kunst genossen werden. Nach einem geführten Rundgang durch die Ausstellung gibt es bei Kaffee und Kuchen Raum für Gespräche und Diskussionen zum Gesehenen.

Mit Voranmeldung, Tel: 02581-92777-13

Kostenbeitrag: 4 € zzgl. Eintritt

|

F. K. Waechter:Tusche/Feder;Aquarell, farbige Kreide, 1984

|

|

Sonderausstellung

Tanz auf dem Vulkan

Erfindung und Untergang einer preußischen Provinz in der Kaiserzeit

Eröffnung: 21. 09.2024, 14 Uhr

Ausstellungsdauer: 21.09.2024 – 11.01.2025; verlängert bis zum 15.02.2025

In der Ausstellung Tanz auf dem Vulkan werden die Besucher eingeladen, die Epoche der Kaiserzeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und dabei ein eigenes Bild von den historischen Zusammenhängen zu entwickeln. Dabei finden sie Angebote zum Schauen, Lesen, Betrachten und Nachdenken vor: zum einen zwölf Emblemata, Sinnbilder, die einen kompakten Überblick über vorherrschende Wirkkräfte der Epoche erlauben, zum anderen einen Zeitstrahl, der das Ineinanderwirken von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Prozessen verdeutlicht. Die starre chronologische Abfolge der einzelnen Jahre gibt hierbei nicht selten eine frappierende “Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ zu erkennen.

Zum dritten schließlich präsentieren mehrere Raumkörper einzelne exemplarische Themen:

Zwei Quader bieten Einführungen in einzelne Aspekte der historischen Zusammenhänge.

Zwei Stellwände vereinigen jeweils vier Biographien von Persönlichkeiten, die in dieser Zeit gewirkt haben und deren Lebensläufe die Vielfalt der gesellschaftlichen Entwicklungen und Probleme zu erkennen geben.

Ein Polyeder veranschaulicht letztlich einzelne Beispiele für die nationalen Konflikte, die jahrzehntelang schwelten und dann zur – bis heute fortwirkenden – Eruption dieses „Vulkans“ geführt haben.

|

|

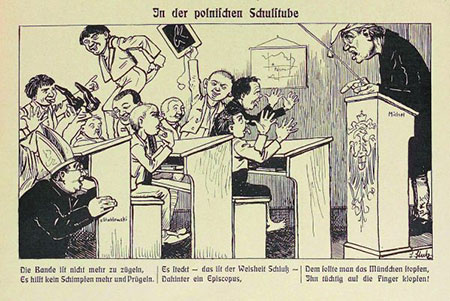

Karikatur aus der politisch-satirischen Zeitschrift „Kladderadatsch“ zum 1906 in Westpreußen einsetzenden Schulstreik, mit dem sich Schüler und Eltern gegen das Verbot der polnischen Sprache sogar im Religionsunterricht auflehnten.

|

|

|

|

|

Cadinen

Cadinen (Kadyny, Kr. Elbing), in der Nähe einer prußischen Wallburg gelegen, kommt erstmals urkundlich 1255 vor. Der Deutsche Orden unterhielt hier einen Wirtschaftshof, den er 1431 an die Familie Baysen verpfänden mußte. Aus dem Pfand entstand ein Rittergut, das bis 1531 im Besitz der Familie Baysen verblieb. Das Gut war später in der Hand verschiedener Familien. 1683 gründete Graf von Schlieben in Cadinen ein Franziskanerkloster, dessen 1745 errichtete massive Gebäude aber bereits im 19. Jh. verfielen.

1898 erwarb Kaiser Wilhelm II. das Gut Cadinen und machte es zu seiner Sommerresidenz. Das Gut wurde zu einem Musterbetrieb mit vorbildlichen sozialen Verhältnissen für die Gutsarbeiter. Die in Cadinen von Wilhelm II. angelegte Majolikafabrik war wegen ihrer künstlerisch hochwertigen Erzeugnisse weithin bekannt. Der letzte Besitzer von Cadinen, Prinz Louis Ferdinand v. Preuß., flüchtete von dort mit seiner Familie am 25. Januar 1945.

In der polnischen Zeit nach dem 2. Weltkrieg nutzte zunächst die örtliche Landwirtschaftsgenossenschaft die unteren Räume des Gutshauses für die Repräsentationsaufgaben des Direktors, die oberen Räume wurden Hotel. Nach der Wende kaufte 1990 ein Amerikaner den Gutskomplex. Er weidete jedoch im Wesentlichen nur das Innere des Gutshauses aus, ließ die wertvollen Kamine ausbauen und verlagern, und gab nach 2 Jahren den Besitz wieder auf. Ein nachfolgender englischer Besitzer ging mit dem ins Leben gerufenen Hotelbetrieb in Konkurs. Jetzt - 2014 - gehören die Gutsgebäude mit dem Gestüt zum Hotel "Kadyny Folwark Hotel & Spa“.

Zu diesem historischen Ort zeigt das Westpreußische Landesmuseum vom 11. März bis zum 5. Juni 2022 die Ausstellung

Cadinen

des Kaisers Kunst & Kitsch

|

|

Cadinen heute mit Torhaus, ehem. kaiserliche Sommerresidenz,

tausendjähriger Eiche, Details von einem landwirtschaftlichen Gerät, Hotel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vorträge - begleitend zur Ausstellung

5. Mai 2022, 18.00 Uhr

Prof. Dr. Winfried Harder (Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus:

Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken!

Kunstverständnis und Kunstpolitik bei Kaiser Wilhelm II.

19. Mai 2022, 18.00 Uhr

Dr. Rainer Fisch (Landesdenkmalamt Berlin):

Die Gestaltung der Berliner U-Bahnhöfe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

|

|

|

|

VERANSTALTUNGEN DES FÖRDERVEREINS 2025

|

- 16.08.2025 ab 20:15 Uhr Festliche Musik zu Mariä Himmelfahrt

- 07.09.2025 — 18:00 Uhr Konzert mit dem Barockorchester La Fonte unter der Leitung von Fabrizio Ventura

Der Eintritt beträgt 42,25 € p. P. Als Mitglied unseres Fördervereins erhalten Sie im Vorverkauf einen Rabatt von 25% Nachlass. Bitte Karten per E-Mail über folgende Adresse reservieren: e.seidel@hkm-online.de und an der Abendkasse abholen und bezahlen.

- 14.09.2025 —11:00 Uhr Preisträgerkonzert der Gewinner des NRW-Kammermusikförderpreises

- 02.11.2025 — 18:00 Uhr Orgelkonzert mit Klaus Vetter, Münster Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen!

- 07.12.2025 Basar „Weihnachtsplätzchen" am 2. Advent

Und nun noch ein besonderer Hinweis: Unser Mitglied und Beisitzer im Vorstand Manfred Kronenberg hat ein Modell für eine Madonnendarstellung entworfen, die als Projekt unseres Vereins in der Grotte im Klostergarten aufgestellt werden könnte — in Anlehnung an die 1932/33 vom Warendorfer Künstler Friederichs geschaffene Madonna, die bis zum Besitzerwechsel des Franziskanerklosters in der Grotte stand. Näheres zu diesem Projekt finden Sie über die nächsten zwei Wochen im Schaufenster des Künstlers und Designers Manfred Kronenberg in der Oststraße 14A; über Rückmeldungen würde er sich freuen.

|

|

Der Förderverein des Museums

existiert auf Veranlassung

der Museumsleiterin nicht mehr!

Unter dem Namen

Förderverein Kulturgut Franziskanerkloster Warendorf e. V.

setzt er seine Arbeit fort und ist für alle kulturellen Vereinigungen in Warendorf

offen.

Anschrift: Klosterstraße 23, 48231 Warendorf

Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen (wenn in den jeweiligen Einladungen nicht anders angegeben)

finden statt in der:

Galerie des Heinrich Friedrichs Museums, Oststraße 21 48231 Warendorf

Spendenkonto:

Volksbank Warendorf:

IBAN: DE77 4126 2501 6404 0001 00

BIC: GENODEM1AHL

|

|